常識を打ち破り、自分の人生を生きるための書

こんにちは!けろけろパパです!

私は自身の人生をより良いものにしたいと思い日々読書をしています。

その中で見つけた人生や価値観を変えた本をご紹介します。

はじめに:この本は“読む爆弾”だ

「常識なんてクソくらえ」とは、あまりに乱暴な言葉に聞こえるかもしれません。でも、私たちは気づかないうちに「普通」「安定」「正解」という名の檻に閉じ込められていませんか?

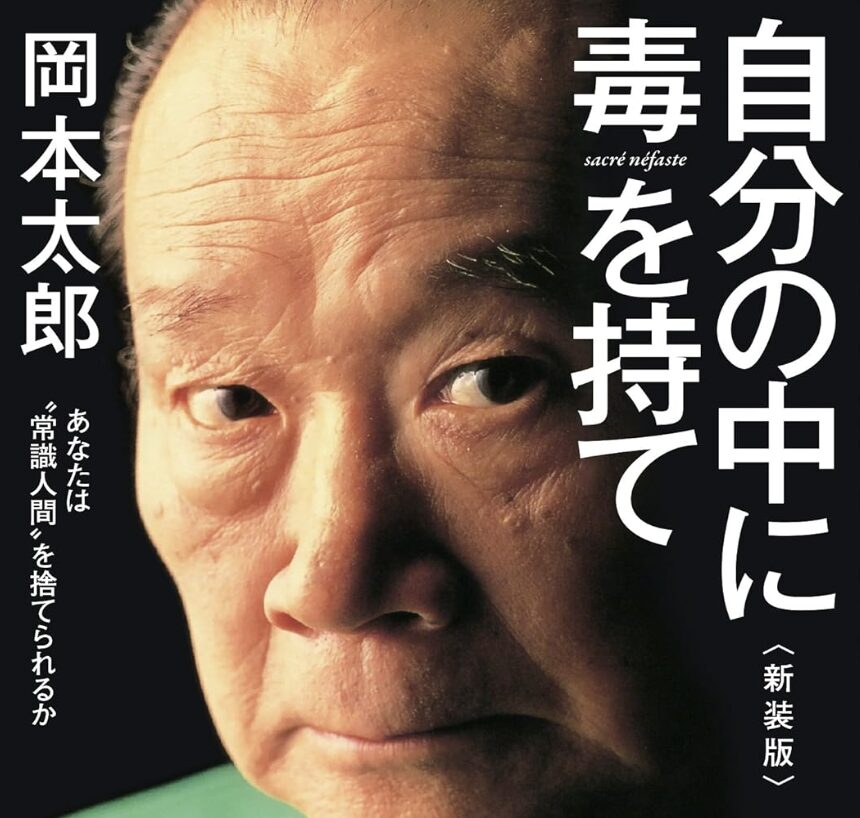

岡本太郎の『自分の中に毒を持て』は、そんな“檻”を破壊する一冊です。この本は、読者の心に火をつける爆弾のような存在。「生きること」や「表現すること」、そして「自分自身であること」の意味を、根底から問い直してくれます。

本書を読んで、私は「このままの人生でいいのか?」と自問せずにはいられませんでした。この記事では、その魅力とエッセンスをお伝えしながら、なぜ今この本を読むべきかをご紹介します。

常識を疑え。「毒」とは恐れずに向き合う“自分自身”

タイトルにある「毒」とは何でしょうか。これは、怒りや嫉妬、劣等感といった“ネガティブな感情”を指しているわけではありません。

岡本太郎の言う「毒」とは、社会に迎合せず、自分の中にある「本音」や「エネルギー」。他人から理解されなくても、自分にとって正しいと思える信念や衝動です。それを見て見ぬふりをせず、むしろ「大事に育てろ」と本書は語りかけてきます。

私たちは子どもの頃、絵を描くのが好きだったり、突飛な夢を持っていたりしたはず。でも、いつからか「そんなの食べていけない」「恥ずかしい」と言われ、抑え込むようになったのではないでしょうか?

岡本太郎は、それこそが“人生の終わり”だと言い切ります。毒を持たず、無難に生きる人生ほど、危険で退屈だと。

「好きなことをして生きていく」には覚悟が必要だ

本書の中で特に印象的だったのは、岡本太郎が「本当に好きなことをするには、覚悟が必要だ」と繰り返し述べている点です。

ただ楽しいからやる、という軽い話ではありません。自分のやりたいことに真正面から向き合うには、痛みや孤独を伴うというのです。人に笑われたり、失敗したり、理解されなかったり――そんな“代償”を払う勇気がなければ、本当の意味で「好きなこと」なんてできないのだと。

私はこれを読んで、ハッとしました。「好きなことを仕事にしたい」と夢見ながらも、失敗を恐れて何も挑戦してこなかった自分に気づいたのです。

岡本太郎は言います。「人生は爆発だ」と。それは、内側にある情熱を解き放ち、自分の道を突き進むことの比喩にほかなりません。

子育てや教育にも通じるメッセージ

この本の思想は、子育てにも深い示唆を与えてくれます。私たちはつい、子どもに「失敗しないように」「人に迷惑をかけないように」と“枠”の中で生きることを教えてしまいがちです。

でも、岡本太郎は逆のことを勧めます。

「型破りでいい。人と違っていていい。いや、むしろ違っていなければいけない。」

子どもが持つエネルギーや創造性を、親や社会が押さえつけてしまってはもったいない。危なっかしく見えても、それがその子の“毒”であり、“原動力”であるならば、むしろ大切にしてやるべきだという視点は、現代の画一的な教育に一石を投じています。

親として、教師として、この本に触れることで「子どもをどう見守るか」の目線が変わるはずです。

安定よりも、生命力を

本書では「安定を求めるな」と繰り返されます。これは単なる反骨精神からではなく、「安定には成長も進化もない」という信念に基づくものです。

確かに、安定を選べば、リスクも少なく、安心かもしれません。でもその代わりに、「ワクワク」や「挑戦」や「魂の躍動感」を犠牲にしていないでしょうか?

岡本太郎は、安定の中にこそ最大の不安が潜んでいると言います。「自分の命を生きていない」という深い不満こそが、現代人の病の根源なのかもしれません。

まとめ:心がザワつくなら、それは読むべき本

『自分の中に毒を持て』は、決して万人受けする本ではありません。読んでいて心がザワザワする人もいるでしょう。でも、それこそが読む価値がある証拠です。

この本は、自分の内側にある「本音」や「衝動」に気づかせてくれます。そして、その「毒」とともに生きることで、ようやく“自分自身の人生”が始まるのだと教えてくれるのです。

もし、あなたが今「何か物足りない」「自分を生きていない気がする」と感じているなら――ぜひ、この本を手に取ってください。あなたの中の“爆発”が、きっと始まります。

コメント